Ceux qui ne jurent aujourd’hui que par le déhanché intérieur, le genou par terre et autres techniques d’inclinaison issues de la compétition, en disant que c’est forcément ce qu’il y a de mieux puisqu’on a toujours fait comme ça, oublient (ou plus simplement, ne savent pas) que c’est faux : cela n’a pas toujours été ainsi.

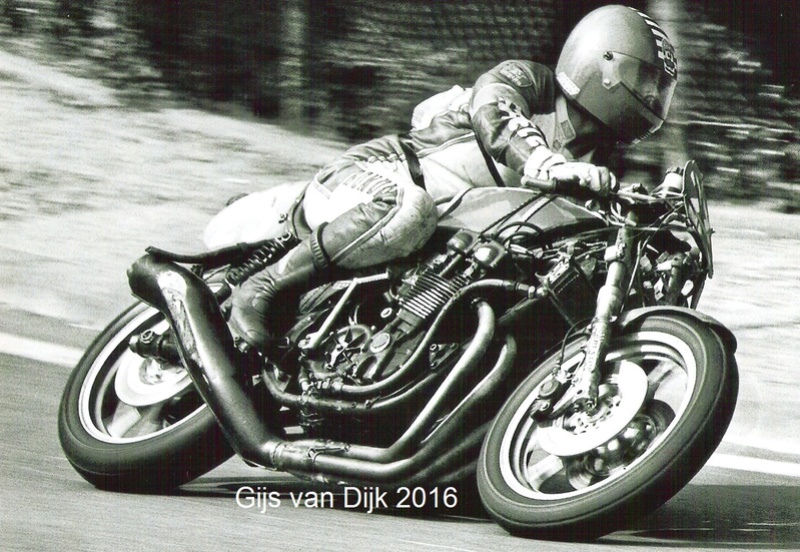

Regardez les images des compétitions moto des années 1920 à 1950 : personne ne déhanche, aucun pilote ne sort le genou.

Les pilotes restaient toujours bien en ligne, couchés sur leur réservoir, ne sortant pas le plus petit centimètre carré du carénage car ils privilégiaient l’aérodynamisme.

Dans l’esprit de tous, pour aller vite, il fallait que rien ne dépasse.

Il a fallu des années pour que dans les années 1960, Mike Hailwood (neuf fois champion du monde moto entre 1961 et 1967, quand même) ait l’idée de sortir les fesses, ou même le corps entier, vers l’intérieur dans un virage.

Et encore, il gardait les genoux près du réservoir.

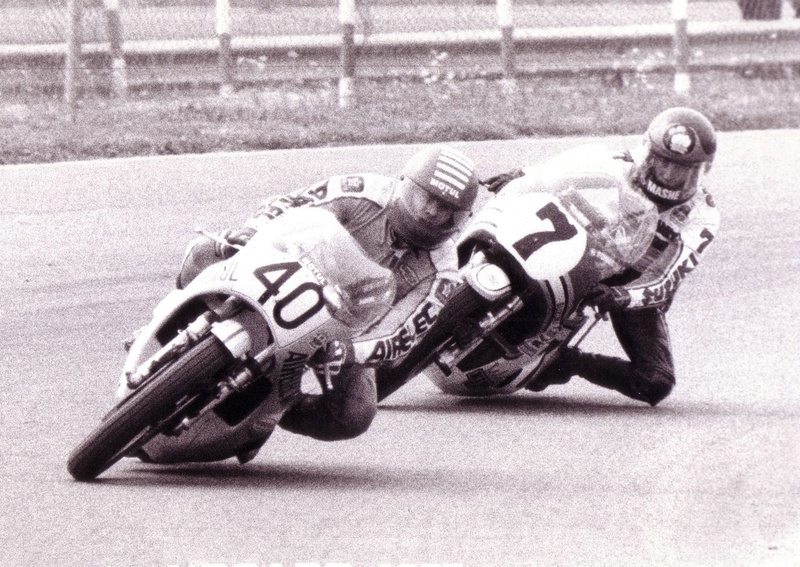

Après « Mike the Bike », c’est Jarno Saarinen qui a révolutionné la façon de conduire une moto de course, à la fin des années 1960 et début des 70s.

Le Finlandais avait débuté dans des courses sur glace et lorsqu’il débarqua sur les pistes européennes en bon bitume, sa technique de la glace s’avéra payante : le genou par terre, il pulvérisait tous les records de passage en courbe et fut le précurseur des techniques contemporaines de pilotage.

Avant que Randy Mamola n’aille encore plus loin, dix ans plus tard.

Ce style en déhanché intérieur est maintenant devenu universel en compétition et plein de motards ne jurent que par lui.

Il est pourtant probable que les techniques de pilotage continueront d’évoluer en fonction des possibilités techniques offertes par les motos.

La leçon à retenir de l’histoire de l’évolution de ces techniques de pilotage est que les choses ne sont pas figées, qu’une technique n’est la meilleure que jusqu’à l’arrivée d’une autre technique plus efficace et que ceux qui refusent de changer se retrouvent un jour ou l’autre en bas de tableau, alors que les innovateurs finissent (parfois, mais pas toujours) en tête de classement.

L’argument de dire « on a toujours fait comme ça » ne tient pas !

Un autre argument fallacieux est celui qui dit : « s’ils font comme ça en compétition, c’est ce qu’il y a de mieux ! »

Certains motards vont jusqu’à dire que puisque ces techniques sont les plus efficaces (certes, mais dans quel but ?), elles sont forcément les plus sûres.

Ceux-là n’ont pas dû souvent poser leurs roues sur un circuit, ou alors ils n’ont pas pris la peine de réfléchir.

Réfléchissons donc ensemble.

Pourquoi ? Parce que tout seul, je n'y arrive pas, pour paraphraser Florence Foresti en Ségolène Royal.

Je pense que nous sommes tous d’accord pour admettre que les pilotes de compétition de vitesse possèdent un seul impératif prioritaire : rechercher la plus grande vitesse possible, y compris dans les passages en courbe.

Cet objectif leur impose de garder la moto la plus droite possible, afin de gagner de l’adhérence, donc la meilleure transmission de la puissance du pneu arrière au sol.

Comment tourner en gardant la moto droite ?

En déportant le centre de gravité du pilote à l’intérieur du virage, donc en mettant tout le corps ou presque en dehors de la moto.

Pourquoi peuvent-ils se permettre d’employer cette technique ?

Parce qu’ils tournent sur un circuit fermé, où il n’y a que des motos qui vont toutes dans le même sens, où ils peuvent employer toute la largeur de piste, avec un revêtement à l’adhérence optimale, où ils connaissent le parcours par coeur et savent à l’avance quelle trajectoire adopter sur chaque virage, avec une visibilité parfaite, avec en cas de pépin des dégagements vastes et dégagés, sans obstacle ni sur la piste ni à ses abords…

Bref, un environnement sécurisé à 100%.

Avez-vous l’impression qu’il en est de même pour nous sur la route ?

Je pense que non.

Nous, nous devons composer avec tout l’opposé :

– un revêtement aléatoire, imprévisible et pas toujours au top de l’adhérence ;

– un parcours parfois inconnu et toujours imprévisible, qui peut changer chaque jour ;

– des risques imprévisibles (piétons, véhicules, animaux, obstacles, intempéries) ;

– des intersections, passages piétons, carrefours, sorties de garages, de parkings, passages à niveau, etc. ;

– des véhicules qui arrivent en sens inverse, voire qui empiètent sur notre voie ;

– des comportements imprévisibles des autres usagers dans des véhicules d’autres catégories (voitures, camions, scooters, cyclos, vélos, bus, semi-remorques…)

– des abords de chaussées non sécurisés, avec des obstacles, des rambardes, des poteaux, des fossés, des murs, des arbres…

– et surtout, une visibilité qui est rarement totale et parfaite à cause de tout ce qui précède.

Partant de là, à votre avis, est-ce que nous, motards de route, pouvons employer les mêmes techniques que les pilotes de circuit ?

Je pense que la réponse s’impose d’elle-même.

Dire que « les techniques des pilotes de circuit sont les plus efficaces et donc les plus sécuritaires » est une ineptie.

Elles sont efficaces dans un certain contexte, en fonction de certains impératifs.

Et le pire, c’est que malgré cet environnement totalement sécurisé, malgré leur entraînement professionnel, malgré leur haut niveau de compétence... les pilotes de compétition arrivent encore à se planter.

Et même assez souvent, en regard du nombre de kilomètres effectués sur circuit (quelques milliers de kilomètres dans l’année).

Si ces techniques étaient « les plus sécuritaires », pourquoi y a-t-il autant d’accidents en compétition moto ???

Si ces pilotes professionnels sont les meilleurs du monde, pourquoi la plupart d’entre eux ne roulent-ils jamais sur route ? Pourquoi certains ne possèdent-ils même pas leur permis de conduire moto ?

Posez-leur la question, ils vous le diront : la route est un environnement dangereux car imprévisible, trop dangereux pour des sportifs professionnels qui ne peuvent pas se permettre de se blesser sur un banal accident de la route qui leur coûterait des semaines d'arrêt, des mois, voire une saison de championnat, sans compter la perte des contrats publicitaires.

Certains contrats de partenariat interdisent tout simplement aux pilotes pro de rouler sur route ouverte.

De nos jours, peu de pilotes de haut niveau roulent sur route ouverte. Et quand ils le font, certains en meurent, souvent dans des accidents dont ils ne sont pas forcément responsables, mais qu’ils n’ont pas vu venir.

Deux exemples que j’ai en tête : Mike Hailwood a perdu la vie à la suite d’une collision avec un camion qui effectuait un demi-tour interdit, en Angleterre, à Portway, le 21 mars 1981 alors qu’il revenait avec sa fille d’acheter des « fish and chips ». Et Norifumi Abe a trouvé la mort en 2007 dans un accident à Kawasaki, percuté par un camion alors qu’il circulait à moto.

Plus près de nous, dans tous les sens du terme, Frédéric Chabosseau, pilote Kawasaki en championnat de France Superbike (FSBK) et Suzuki en Endurance, est décédé en octobre 2012, suite à un accident de la route dans le Var, à l’âge de 27 ans. Il est entré en collision avec une voiture à proximité de Toulon, alors qu’il était au guidon d’une 600 cm3.

C’est bien la preuve qu’il ne suffit pas d’être un dieu du guidon pour éviter l’accident.